目次

- 冷え性は十人十色 「ただ温めればよい」は間違い

- 冷え性は大きく2タイプ あなたはどっち?

- あなたの「冷え性」タイプは?漢方診断でチェック

- 冷え性タイプ別、改善にピッタリの漢方は?

- 1)熱源不足タイプ

- 2)循環不足タイプ

- 末端冷え性の特徴と原因は?

- 冷え性の人は靴下を履いたほうがいい?

- 冷え性の改善にはどこを温めればいい?

- 効果的な冷え性対策とは?

どの時代も、常に女性のお悩みの上位に君臨する“冷え性の悩み”。女性の永遠のテーマと言っても過言ではないでしょう。雑誌やテレビでは常に“冷え性によい”といわれる対処法が紹介され、きっと今まで色々と実践されてきた方も多いのでは。しかし、冷え性で悩む女性がなかなか減らないのが現状です。なにがどう間違っていたのか…。

そこで、“漢方流”の冷え性の治し方を紹介します。

きっと“あなたの冷え性”にピッタリの解消法が見付かるはずです。

冷え性は十人十色「ただ温めればよい」は間違い

冷え性の改善のためには“ただひたすら温めればよい”と思ってはいませんか?冷え性の原因は十人十色。温めて楽になる冷え性の人もいれば、むやみに温めると、のぼせや気分が悪くなるなど、逆効果となる冷え性の人もいます。

まずは、自分の冷え性のタイプを知ることが重要。なぜならタイプによって対処法が全く違うからです。

冷え性は大きく2タイプ あなたはどっち?

冷え性のタイプは、大きく2つあります。

ひとつは、カラダに熱がないために全身を温められない熱源不足タイプ。

そしてもうひとつは、熱自体はあるのですが、全身にうまく行き届かせることができない循環不足タイプです。

それぞれについて、詳しく紹介して、その後にあなたの体質を元にタイプ分けをしていきます。

1)カラダの熱を作り出せない熱源不足

このタイプはカラダの熱の量自体が不足しているタイプです。

熱の量が少ないために全身を温めることができず、全体的に冷えやすくなります。

比較的体力がなくカラダの弱い人に多く、もともとの虚弱体質や慢性疲労、老化、胃腸の弱りや無理なダイエットなどが原因に。

体力が低下し熱を作り出すチカラが弱くなると、熱の量が不足し全身を温められなくなり冷え性に繋がります。また、熱を作り出すための原料の不足も注意が必要です。

栄養不足により炎を燃やすための薪が不足すると、やはり熱の量が不足し、全身を温められなくなるため冷え性に繋がります。

2)巡りが悪くて熱が行き届かない循環不足

熱源不足タイプに対して、カラダの熱自体はあるのですが、巡りが悪いために、カラダの隅々まで熱が行き届かないのが、このタイプです。

特に熱が届きにくい手足や末端、下半身など局所が冷えやすくなります。

食生活の乱れや運動不足、ストレスなど生活習慣が原因に。

自律神経のバランス(気の巡り)や血液循環(血の巡り)、水分循環(水の巡り)が乱れ、悪化することで、全身に熱が行き届きにくくなり冷え性に繋がります。

熱自体はあるため、むやみに温めると、顔がのぼせたり気分が悪くなるなど逆効果になることも。実は、冷え性にお悩みの女性に結構多いのがこのタイプです。

あなたの「冷え性」タイプは?漢方診断でチェック

⇒ まずは、あなたの体質を「クラシエの漢方診断」でチェックしてみましょう。

冷え性タイプ別、改善にピッタリの漢方は?

「クラシエの漢方診断」の結果はどのタイプでしたか?冷え性の原因は、熱源が不足している場合と、熱の循環が不足している場合の2タイプ。さらに気血水の不足・滞り具合で分類することができます。

それでは、あなたの冷え性のタイプに合った解消方法を紹介します。

熱源不足タイプ

気虚体質の方はこちら >

血虚体質の方はこちら >

循環不足タイプ

気滞体質の方はこちら >

瘀血体質の方はこちら >

水滞体質の方はこちら >

1)熱源不足タイプ

カラダの熱の量自体が不足しているタイプです。カラダを温める力や熱を作る力が不足して陽気不足になりやすい「気虚」体質の人と、熱を作るための栄養が不足している「血虚」体質の人がいます。足りてないものを補うことを意識しましょう。

熱源不足×陽気不足になりやすい気虚体質

熱を作り出すチカラを復活させよう!

体力の低下のため「カラダを温める力や熱を作り出す力」が不足しているのが、このタイプ。カラダの元気を取り戻し、熱を作り出すための力を復活させることが冷え性解消の鍵になります。まずはしっかり休むこと。睡眠や休息をしっかりとって、エネルギーを充電しましょう。

熱を作り出せる元気なカラダを取り戻すために、漢方薬でしっかり症状を改善してみるのも手です。

漢方薬の中で、カラダを温めるものを“補陽薬(ほようやく)”といい、体全体の陽気を補い、特に腎陽を強化するために使われます。お馴染みの朝鮮人参や、桂皮、附子、黄耆などの生薬がこれにあたります。

■代表的な漢方処方

八味地黄丸(はちみじおうがん)

補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

補陽薬以外にも温裏薬(おんりやく)という薬もあります。漢方薬の中で、カラダを温めるもう1つの薬を“温裏薬”といい体の内部を温め、特に脾胃や腎の冷えを改善するために使われます。乾姜、附子、桂皮、細辛、呉茱萸などの生薬がこれにあたります。

■代表的な漢方処方

四逆湯(しぎゃくとう)

熱源不足×血虚体質

炎を燃やすための薪を補おう!

栄養不足で炎を燃やすための薪が不足しているのが、このタイプ。そのため、熱を作り出す薪となる栄養をしっかり補ってあげることが、冷え性解消の鍵になります。食生活を見直し、栄養をしっかり補給しましょう。

栄養満点の炎を燃やせるカラダになるために、漢方薬でカラダに栄養を補うという考え方もあります。

漢方薬の中で、カラダに栄養を補うものを“補血薬(ほけつやく)”といいます。当帰、芍薬、地黄、竜眼肉、酸棗仁などの生薬がこれにあたります。

■代表的な漢方処方

十全大補湯(じゅうぜんだいほとう)

人参養栄湯(にんじんようえいとう)

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)

あたため漢方薬でさらに熱源をプラス

寒い冬は上述したカラダを温める漢方薬で熱源をプラスしましょう。

2)循環不足タイプ

カラダの熱の量自体は足りているのに、熱の巡りが悪いために、隅々まで熱が行き届いていないタイプです。気が滞る「気滞」、血が滞る「瘀血」、水が滞る「水滞」の3体質とも巡りをよくすることを意識しましょう。

循環不足×気滞体質

カラダの機能を安定させよう!

ストレスや環境の変化などにより気の巡りが悪くなり、血や水を巡らせる機能が乱れて冷えやすくなっているのが、このタイプ。ストレスはカラダを調整する機能である自律神経(気)を乱しやすく、血の巡りや水の巡りなどカラダのさまざまな機能が連動して乱れやすくなります。気の巡りを整え、カラダの機能を安定させることが、冷え性解消の鍵になります。

気の巡りの良いカラダになるために、漢方薬でしっかり症状を改善してみませんか。

漢方薬の中で、気持ちや機能を整えるものを“理気薬(りきやく)”といいます。柴胡、厚朴、半夏、枳実、紫蘇などの生薬がこれにあたります。

■代表的な漢方処方

半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

加味逍遙散(かみしょうようさん)

抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)

循環不足×瘀血体質

熱を隅々まで行き渡らせよう!

血の巡りが滞っていることにより、熱がうまく行き渡らず局所的に冷えやすいのが、このタイプ。熱が届きにくい手足などの末端や、下半身が冷えるのが特徴です。特に“冷えのぼせ”しやすいタイプでもあります。分かりやすく例えるなら“お風呂のお湯がかき混ぜられていない状態”。お風呂のお湯がしっかりかき混ぜられていれば適温なのですが、放っておくと上の方が熱く、下の方が冷たくなります。つまり、下の方が冷えやすく、反対に上の方に熱がこもりやすいため、手足や下半身が冷えやすく、その反面上半身はのぼせやすいのです。血の巡りを整え、熱を隅々まで行き渡らせることが冷え性解消の鍵になります。

漢方薬で血の巡りを整えて、しっかり症状を改善してみませんか。

漢方薬の中で、血の滞りを解消し巡りを整えるものを“活血薬(かっけつやく)”といいます。桃仁、牡丹皮、紅花、川芎、当帰などの生薬がこれにあたります。

■代表的な漢方処方

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

桂枝茯苓丸料加薏苡仁(けいしぶくりょうがんりょうかよくいにん)

温経湯(うんけいとう)

循環不足×水滞体質

カラダに溜まった余分な水を取り除こう!

水の巡りが滞っているため、溜まった水でカラダが冷やされてしまっているのが、このタイプ。水には“低きに流れる”という性質があるため、手足や下半身に溜まって冷えやすくなります。水の巡りを整え、カラダに溜まった余分な水を取り除くことが、冷え性解消の鍵になります。

漢方薬でしっかり改善して、巡りの良いカラダを取り戻してみませんか。

漢方薬の中で、水の滞りを解消し巡りを整えるものを“利水薬(りすいやく)”といいます。茯苓、白朮、猪苓、沢瀉、ヨクイニンなどの生薬がこれにあたります。

■代表的な漢方処方

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)

<PR>

- 足の冷えなど冷え性対策の漢方薬

冷え性にお悩みの方へ

- 詳しく見る

末端冷え性の特徴と原因は?

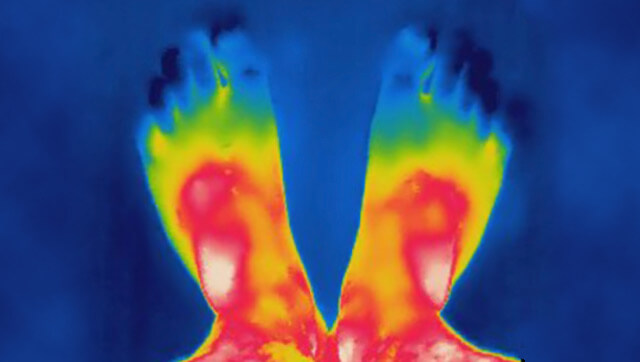

末端冷え性とは、特に女性に多く見られる状態で、手足や指先が異常に冷えることを特徴としています。原因は、熱源不足タイプでは、カラダに熱がないために全身を温められないために起こり、循環不足タイプの場合は、体内の血液循環がスムーズでないために起こります。いずれにせよ、体温の調整がうまくいかず、全身の熱が末端まで届かないことにより、冷えが発生しています。そして、冷え性には体質や生活習慣が大きく関係しています。

血液の流れを改善することは、冷え性改善の鍵です。運動不足などのちょっとしたことが冷え性の状態を悪化させることもあります。血液の流れを改善するには、血流を促進する運動や、血行を良くする食事が有効です。また、下半身だけではなく全身の血行促進を意識し、適度な体温を保つことも重要です。それには、適切な衣服や靴下を選ぶことも、冷え性の対策として推奨されています。

冷え性の人は靴下を履いたほうがいい?

靴下の着用は冷え性対策の基本です。冷え性の人は、日常生活においても冷えから体を守ることが必要です。靴下は足と指先を冷えから守るため、体温の低下を防ぎ、血流の質を改善するのに役立ちます。

そして、適切な靴下の選択は、寒い季節だけでなく、冷房が効いた室内や夜間の冷え込み対策としても有効です。そのため、冷え性の人には、特に熱を保つ質の高い靴下を選ぶことをお勧めします。このような対策が、冷え性による不快感を軽減し、健康的な生活を支えることにつながる可能性があります。ただし、靴下を履いて眠るのは、深部体温が下がらず、かえって睡眠の質が低下する可能性があるので注意が必要です。また、蒸れて汗をかいた状態の靴下を放置すると、汗が冷えて冷え性悪化の原因にもつながるので注意してください。

冷え性の改善にはどこを温めればいい?

冷え性の改善には、体の特定の部分を効果的に温めることが重要です。基本的には、血流が多い部分を温めることで、血液の流れが全体的に向上し、体の中から温まります。特に重要なのは、首です。首には多くの重要な血管が通っており、この部分を温めることで全身の血流が良くなります。マフラーやスカーフを利用することも効果的な冷え対策です。これらのアイテムは血液の循環を助け、体温の低下を防ぎます。

体全体の血流が改善されることで、体温が自然と上昇し、冷え性の症状が緩和される可能性があります。このように、冷え性の方は「足首」「手首」「首」を中心に温めることが基本の対策となります。

効果的な冷え性対策とは?

冷え性の改善に効果的な対策にはさまざまなものがあります。

熱源不足の方や血流が悪い瘀血タイプの方は、カラダを内側から温める食べ物を摂ることが重要です。生姜や唐辛子などの温かい食べ物は、血液の流れを良くし、冷え性の改善に効果があります。また、ビタミンを豊富に含む食べ物、特にビタミンEやビタミンCは血管の健康をサポートし、血流を改善するのに役立ちます。但し、循環不足タイプの気滞の方では、のぼせてしまう可能性があるのであくまでも自分のタイプに適した対応を取ることが重要です。

運動も冷え性の改善には欠かせません。手足を使った運動やウォーキングは全身の血流を促進し、体温を上げる効果があります。特に手足の末端の冷えを防ぐためには、定期的な運動が推奨されています。運動によって血液の流れがスムーズになり、冷え性の改善が期待できるためです。

日常生活でできることを考えてみましょう。靴下や手袋、レッグウォーマー、マフラーやスカーフを使用して「足首」「手首」「首」を保温することが基本の冷え対策です。これにより、手首や足首などの末端部分を温かく保ち、冷えの進行を防ぐことができます。また、血流を良くするためには、血液の流れを妨げないような緩めの衣類を選ぶことも大切です。

これらの方法を組み合わせることで、冷え性の症状を改善し、快適な体調を維持できます。特に、冷え性の要因となる血流の改善に重点を置いた対策を行うことで、体全体が温まりやすくなります。

冷え性は単なる体質の問題ではなく、他の病気の裏に隠れている場合もあります。特に女性に多い冷え性は、甲状腺機能低下症などの病気のサインかもしれません。そのため、冷え性が長期間続く場合や症状が重い場合は、一度医師に相談することをおすすめします。正しい診断と治療によって、冷え性の裏にある問題を解決し、改善を図ることができます。